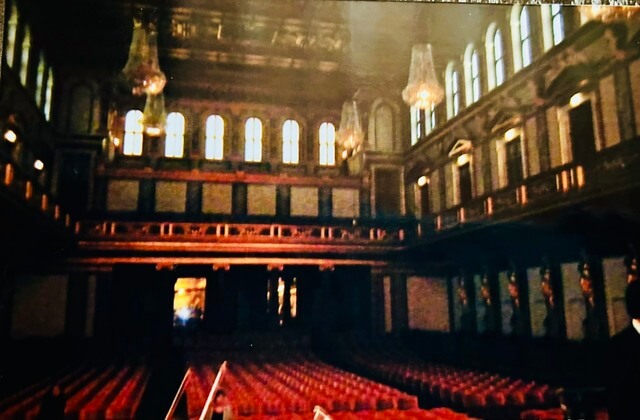

元日夜は、恒例のウィーンフィルニューイヤーコンサート。

今年は、とにかく楽しかった。

そしてプログラムには、

異文化への理解、女性への敬意が感じられ、

新たな試み、伝統ある歴史の変革の年だったのでは。

カナダの指揮者

【ヤニック.ネゼ=セガン】

2022年、ウィーンフィルアメリカ公演の折、

ウクライナロシア戦争のため指揮者が来米できず、急遽、代役でウィーンフィルを救った、

明るくエンターティナーな資質の指揮者。

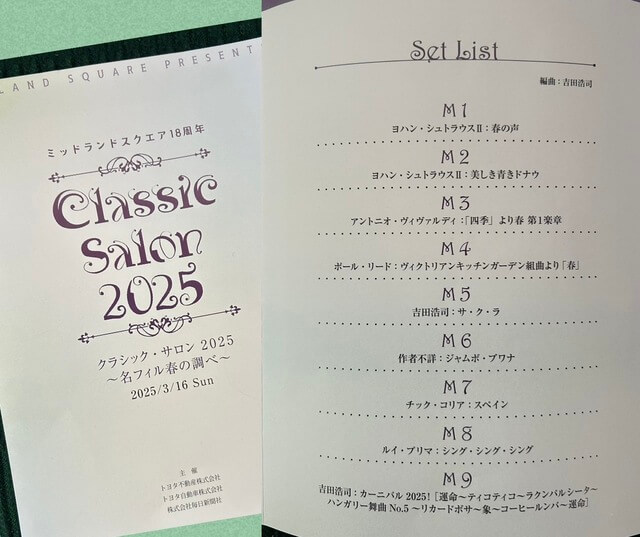

プログラムは例年と指向が違い、

インド、エジプト、黒人霊歌、アラビアンナイトにまつわるもの、

異文化の曲目が目新しかったです。

女性だけのオーケストラを作り、

1870年アメリカ公演を実現し、

1873年ウィーン万博でも指揮者として活躍した、

作曲家であり母でもある、

【ヨゼフィーネ.ヴァインリヒ】の

女性らしい甘く可愛らしい曲。

アフリカ系アメリカ人女性の

【フローレンス.プライス】

黒人霊歌やジャスのリズムと西欧を融合させた『レインボーワルツ』

これまた、ウィーンフィルが奏でると素敵で。。。

19世紀の欧州では、まだまだ弱い立場の女性。

その頃作られたシュトラウスの『女性の尊厳』ワルツ。

そして、

今年はウィーンフィル初来日から70周年。

指揮者が、【ヒンデミット】だったとは…。

コンマスは【ボスコフスキー】

なんだか、凄すぎる。

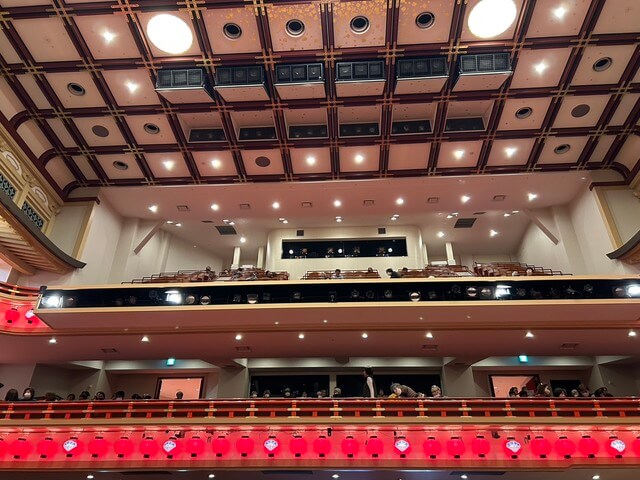

アンコールのラデツキー行進曲では、

指揮者が客席降りをして、会場が一体化し、

最後列のお客様は楽しかっただろうなぁ…と。

指揮者の恒例スピーチ

「それぞれの違いを受け入れれば、平和が訪れ、

kindnessが大切。

だって、same PLANETに居るのだから」

指揮者のお人柄が滲み出るニューイヤーコンサートでした。

楽しかったぁ!

来年はロシアの指揮者。

奇跡のような同じ地球に居るのだから、音楽を通して世界が穏やかになりますように。

今年は客席にバイオリニストの

【アンネ.ゾフィームター】を見つけ、

客席を見渡すのも楽しみのひとつです。

2025新春、南座で初笑いさせていただきました。

2025新春、南座で初笑いさせていただきました。