2025. 1月8日.

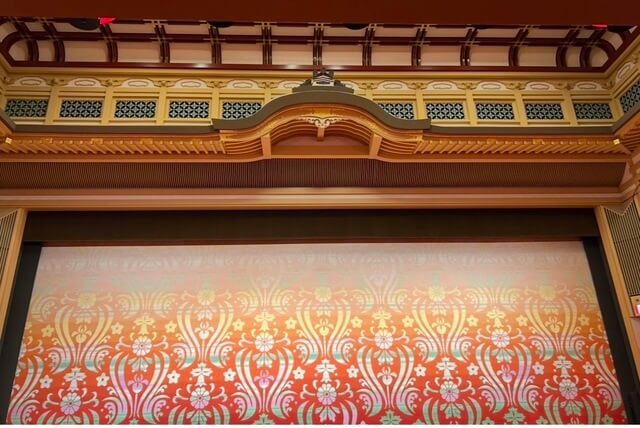

京都南座での松竹新喜劇にお邪魔しました。

初めての南座。

お話は、

シェイクスピアの『真夏の夜の夢』を元に、

時は大正、新喜劇らしく、面白可笑しく、客席降り、テンポ感もあり、

初笑いさせていただきました。

<↑撮影許可あり>

松竹新喜劇は、マンネリの笑いではなく、ちゃんと(?)面白い。

ベテランの曾我廼家文童さんもご出演で、

場を引き締めていらっしゃいました。

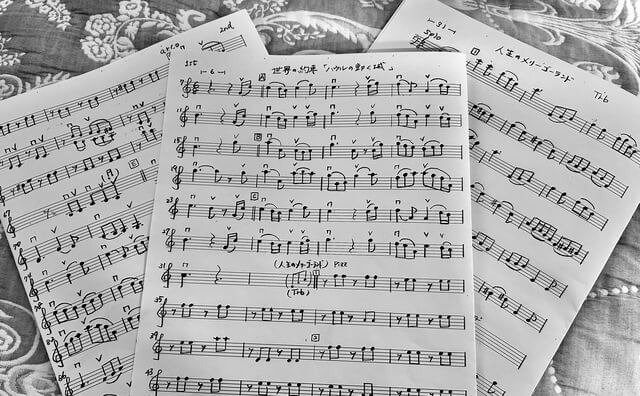

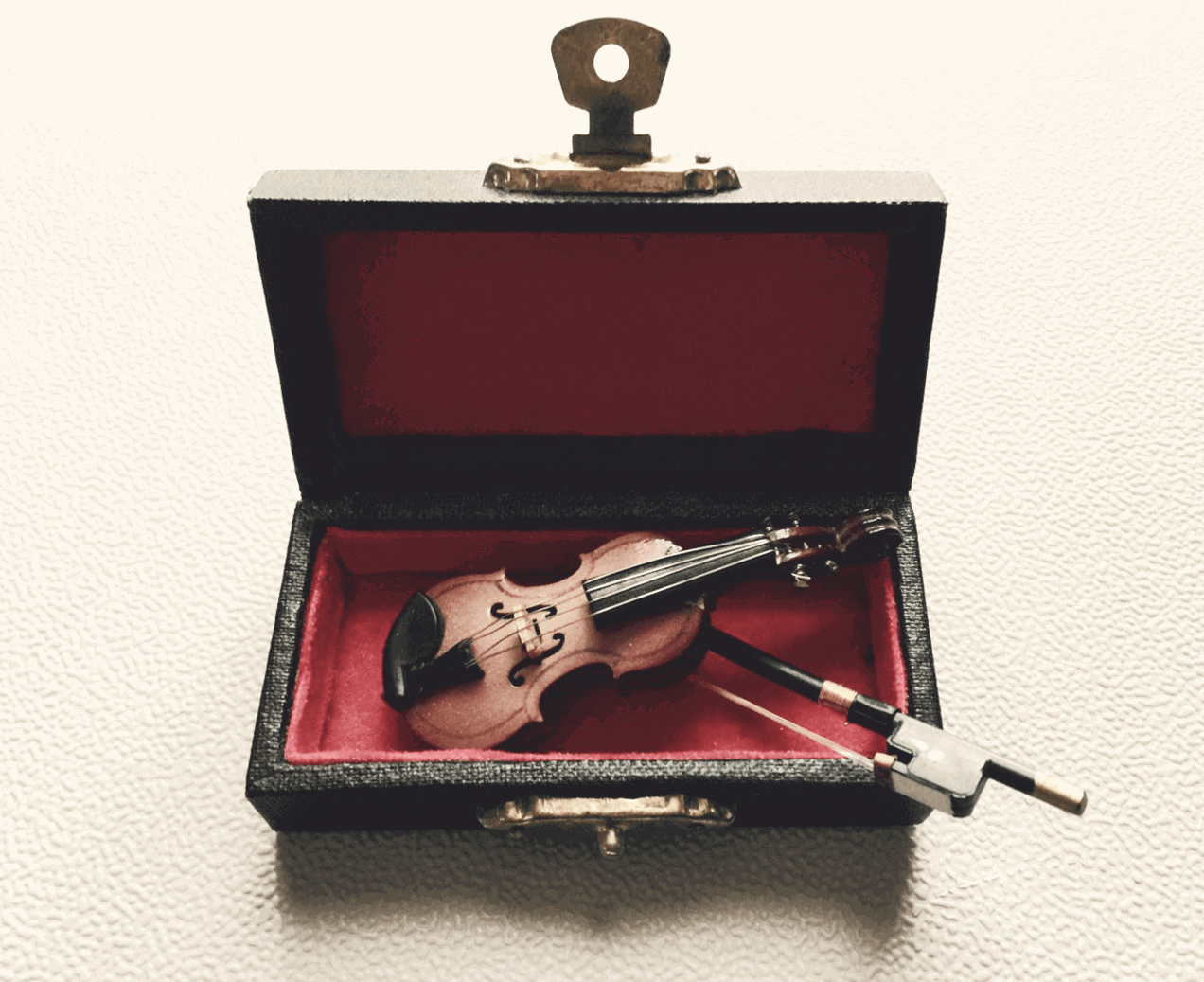

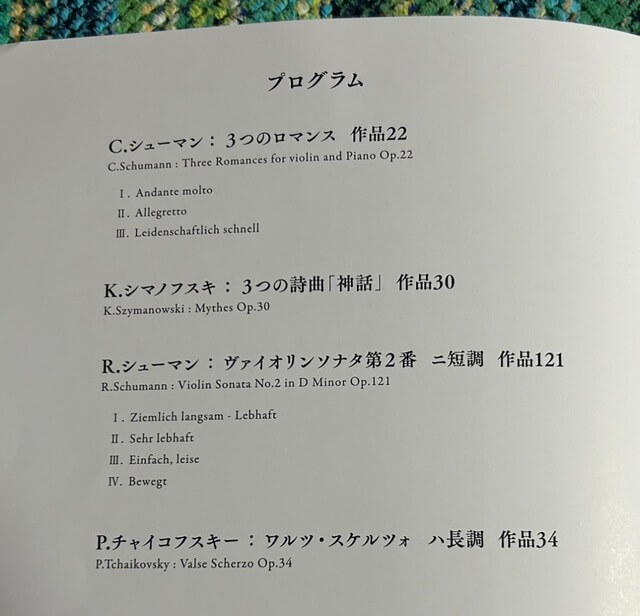

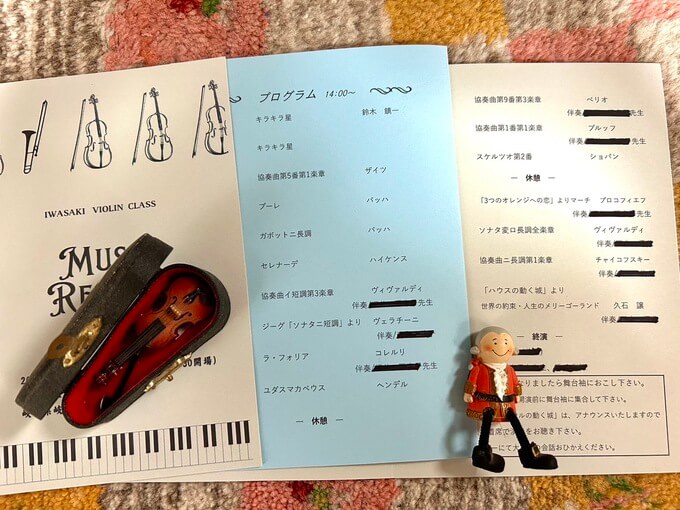

音楽でもメンデルスゾーンが、

『真夏の夜の夢』を作っており、

その中の『結婚行進曲』が、一番有名ですが、

個人的には序曲を弾くのが楽しかったです。

そして、

さすが京都。

一階桟敷席、上手側の席には、

花街らしく、舞妓さん芸妓さん方が、艶やかにたくさんの華を添えていらっしゃり、

私達観客も、目で楽しませていただき満足です。

一歩、外に出れば、

海外の観光客が非常に多く、

「う〜ん…古都が…」と思ってしまったりして…。

大学時代、

『四芸祭』というものがあり、

東京芸大、京都市立芸大、金沢美工大、そして愛知県芸大の国公立四大学で、毎年ホスト校が変わっての交流会がありました。

京都大会の折、

記憶では、この南座の裏あたりの小さな旅館に多勢で数日宿泊。

近所の銭湯を利用した際、

芸妓さんの名前が書いた籐籠がたくさんあり、

若干二十歳くらいの私は、

お姐さん方の私物から、

初めて日常の京都らしさを感じたものでした。

京都は観光客が多いだろうと、

今まで、あまり足を運びませんでしたが、

久々に祇園四条から烏丸まで気のむくまま散策し、

ちょうどお客が途切れていた鴨川沿いのレストランで、静かに外を眺め贅沢な時間。

森鴎外『高瀬舟』の舞台。

物流のために造られた運河『高瀬川』

立ち並ぶ現代の建築物に、

何か想像力が膨らむ…というのも難しいですが、

「そうそう、高瀬川、ここにあった!」と

若い頃も今も出会ったとき、なぜか嬉しかったです。

松竹新喜劇は、

来年お正月も、この南座公演が決定らしいです。

来年も初笑いをさせていただきたい。

そして皆さんにも、

この上質な「笑い」を知っていただきたい。

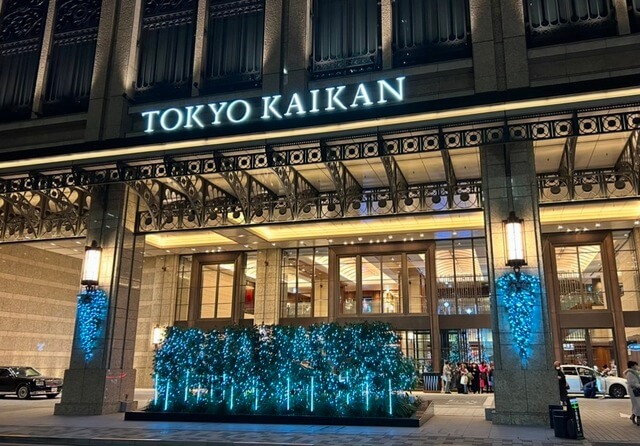

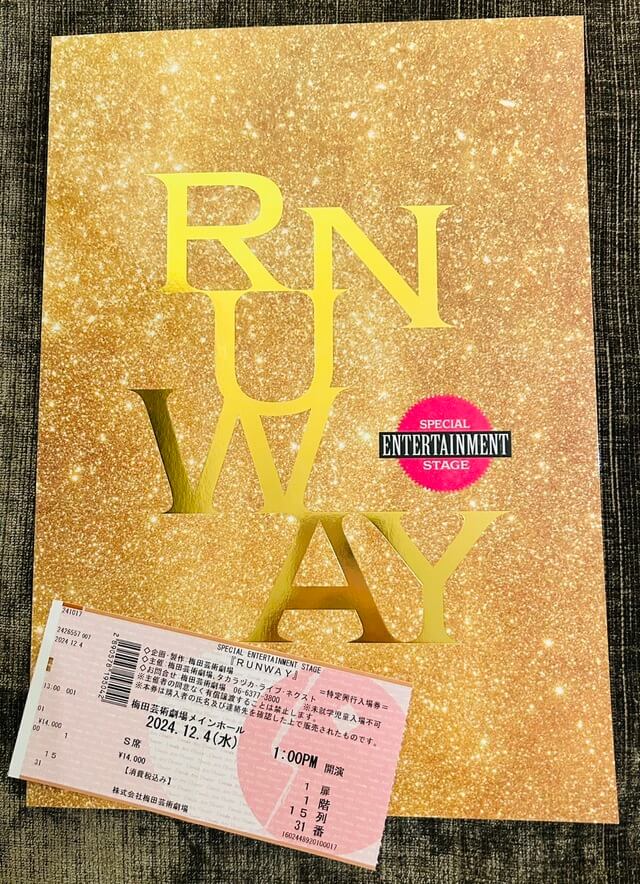

2024.12/4、

2024.12/4、

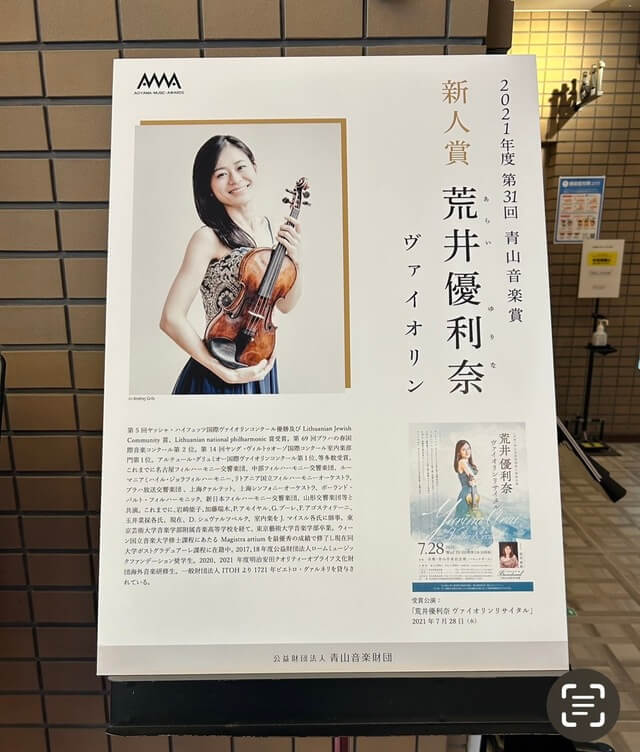

2021年、

2021年、