永遠のテーマ『ロミオとジュリエット』が元題材の『ウエストサイドストーリー』

スピルバーグが監督ということで

久々に人が少ないと思われる時間帯の映画館に足を運びました。

オープニング、

これから建築予定であろうリンカーンセンターの立て札が現れ、

荒れた茶系の街並み。

「ジェッツ」のメンバーが

「俺たちの場所にオペラハウスや、学校とかが建つようだ」と。

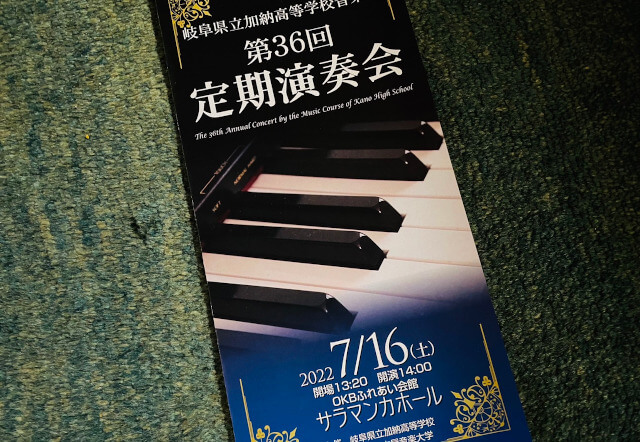

《1994年、リンカーンセンター》

《1994年、リンカーンセンター》

茶色の画面に、女性達の明るい色彩の衣装。

バーンスタインの名曲ぞろい。

縦横無尽に街に飛び出し、エネルギッシュなダンス。

体育館でのダンスパーティー。

ポーランド系アメリカンの「ジェッツ」は薄いブルーが基調の衣装。

プエルトリコの「シャークス」は、

くすんだ薄い赤が基調の衣装。

そこに、

無垢な白ドレスに赤ベルトのマリア。どちらにも属さない色合いのトニー。

二人は争いには関係ないという象徴。

バーンスタインの曲が好きで、

今まで昔の映画もミュージカル舞台も観てきました。

ナタリー.ウッドの美しさ。

ジョージ.チャキリスの鋭さ。

どうしても昔の映画の残像がよぎりますが、

映像の随所に、スピルバーグのこだわりが感じられます。

書きたいことはたくさんありますが、、、

若者の、

「俺たちは人種ではない。これはシマ(縄張り)争いなんだ!」

このセリフに、

人間はいつの世も同じ。

今も、大国が隣国を脅かしている。

大国同士が小さな手の引っ張りあいをしている。

いろいろな面で大国のエゴに呆れてしまい、

弱い立場の隣国の住人はどんなに不安な毎日か。

2022平和の祭典のはずが、

なんとも後味が悪い。

スピルバーグが製作を長年の夢だった。と語るのは、

自身もユダヤ人として、

私達、単一民族が単一国で暮らす者には計り知れない想いがあるのだろうと勝手に想像します。

『シンドラーのリスト』も然り。

『ロミジュリ』と違うのは、

最後マリアは死を選ぶのではなく、

争っていた皆に向かって怒りを爆発し、

生きていこうとする。強さも感じる。

争うことをやめてトニーを運ぶ若者達、

立ち尽くす大人、

銃を持った若者に寄り添う老婦人。

《1994年.メトロポリタン歌劇場》

《1994年.メトロポリタン歌劇場》

♪Tonight、America、Mambo、Somewhere、Cool、Maria、〜♪

名曲揃いで、特に登場人物それぞれの想いで歌うTonightクインテットは

傑作です。

老婦人が過去を懐かしむのか、

未来への祈りなのか、

語るように口ずさむSomewhere。

昔の映画でこんな場面あったかしら???

最後のエンドクレジットをぼや〜っと見ていたら、

なんと、リタ.モレノの名前が!

あの老婦人は90歳のリタ.モレノだった!

61年前アニータ役のリタ.モレノ。

驚きのまま、

老婦人が歌うSomewhereには、

トニー、マリアが歌う「どこかに」とは違い、

老体からでも…老体だからこそ未来に託すもの、

良い意味での価値観が変わる未来を切望し祈るような、

さすがの名場面でした。

どんな時代でも争いは無くならないけれど、

名曲が彩りを添えながら、

今こそ必要な、

多くの人に観て欲しいこの物語。