あっという間の1年

あっという間の1年

何かをしようと思えばできたのかもしれないけれど、

日々、

仕事、家事、介護、雑用に追われ、

特に介護に関しては、予想だにしないことが起きます。

今年は、流れについていくのに精一杯な毎日。

「こなす」ことに乗り遅れないようにすることのみ。

子供は、

【昨日できなかったことが今日はできる】

それは希望を生みますが、

高齢者は、

【昨日できたことが今日はできない】

怒りやあきらめ哀しみ、葛藤の日々です。

私事で喜怒哀楽の激しい一年だったかもしれません。

そんな日常のなかコロナ禍とはいえ、

ちょっと遠方に出かけられただけでも有り難いと思ってしまいます。

母を施設に預かってもらえるだけでも精神的な安堵と解放感が得られ、

本当に、携わってくださる方々へは感謝しかありません。

なるべく、新幹線で1時間くらいのところでないと、いざという時に帰れない。

数年前、こんなこと考えたことはありませんでした。

人並みに、

人として順番に歩まなければならない道を歩ませていただいているんだ、

今の自分はこういう時期、と、

自分に言い聞かせることもあります。

最近は新幹線に乗っていても、

「早く岐阜に戻らなきゃ」という気持ちで、

何か、焦ってしまいます。

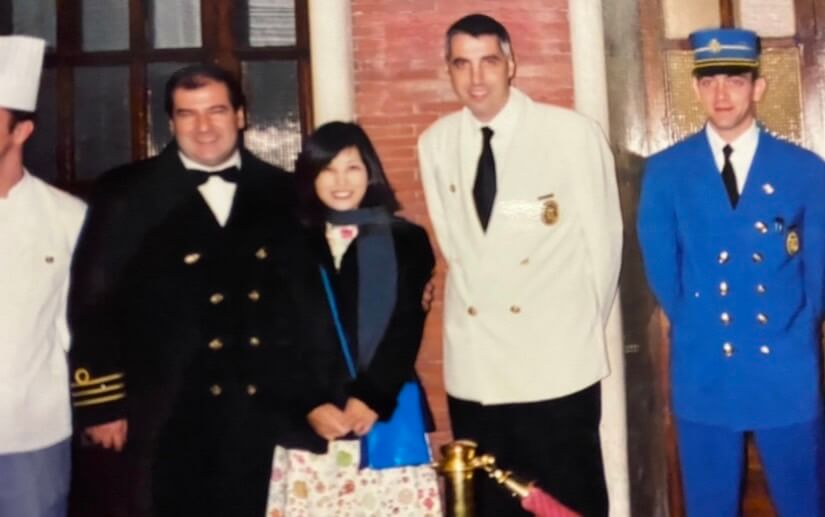

2003年、

フィレンツェからベネチアまで

『オリエント急行』に乗る機会がありました。

青列車のデッキをゆっくり上がり、

ドレスコードに従い、

ディナーをいただき、

夜遅くベネチアへ到着。

クラッシックな個室で、

アガサ.クリスティー、

エルキュール.ポアロのことを考えながら、

車窓から、

イタリアの田舎風景を照らす陽がゆっくり落ちていくのを

ぼんやり眺める。

そんな贅沢な時間をいただきました。

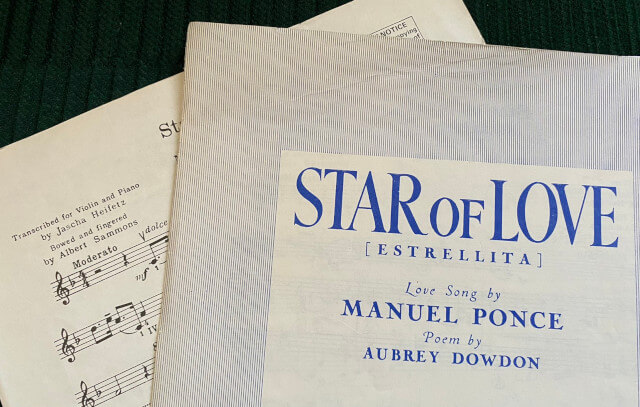

年末恒例の、

(昨年はコロナのため開催されず)

バイオリンコンクールに出かける朝、

雪で電車の遅延を覚悟して出かけましたが、

大した遅れもなく、無事会場に到着でき、

これも動いてくれる列車のおかげ。

生徒達にとって、

目標に向かう過程が大切ということを体得できる行事が、

無事終わりました。

皆さん何かしら得るものがあったことでしょう。

人生の旅の長さ、

時間の使い方、その時間の濃さ、速度、

それは人それぞれです。

今の私は、

なんとか一生懸命、

先の目的地が見えない状態の列車で、

毎日試行錯誤しながら、

車窓を眺める余裕もなく、

走り続ける列車に乗っています。

来年は、

同じ走り続ける列車でも、

ほんの少しでいいから

車窓を眺められる余裕が心に持てれば…。

喜怒哀楽を繰り返しながら

『生きる』という乗り物の車窓を

楽しめる自分になれればと、

言い聞かせています。