猛暑の真っ盛り、彩り深まる秋の頃のお話ですが…

ウィーン在住の荒井優利奈さんが、

昨年と同じ「カーザップラウジ」に於いて、

令和元年.11月17日(日曜日)

♪13時半〜

♪17時半〜

2回公演をいたします。

曲目は、1回目2回目で変わります。

北海道〜東京〜最後に岐阜でリサイタル。

是非、この機会に足をお運びいただき、

彼女の繊細で品良く、かつ大胆な演奏と、

グァルネリの響きを間近で堪能していただければ…と思います。

チラシに詳細があります。

ご覧いただければ嬉しいです。

猛暑の真っ盛り、彩り深まる秋の頃のお話ですが…

ウィーン在住の荒井優利奈さんが、

昨年と同じ「カーザップラウジ」に於いて、

令和元年.11月17日(日曜日)

♪13時半〜

♪17時半〜

2回公演をいたします。

曲目は、1回目2回目で変わります。

北海道〜東京〜最後に岐阜でリサイタル。

是非、この機会に足をお運びいただき、

彼女の繊細で品良く、かつ大胆な演奏と、

グァルネリの響きを間近で堪能していただければ…と思います。

チラシに詳細があります。

ご覧いただければ嬉しいです。

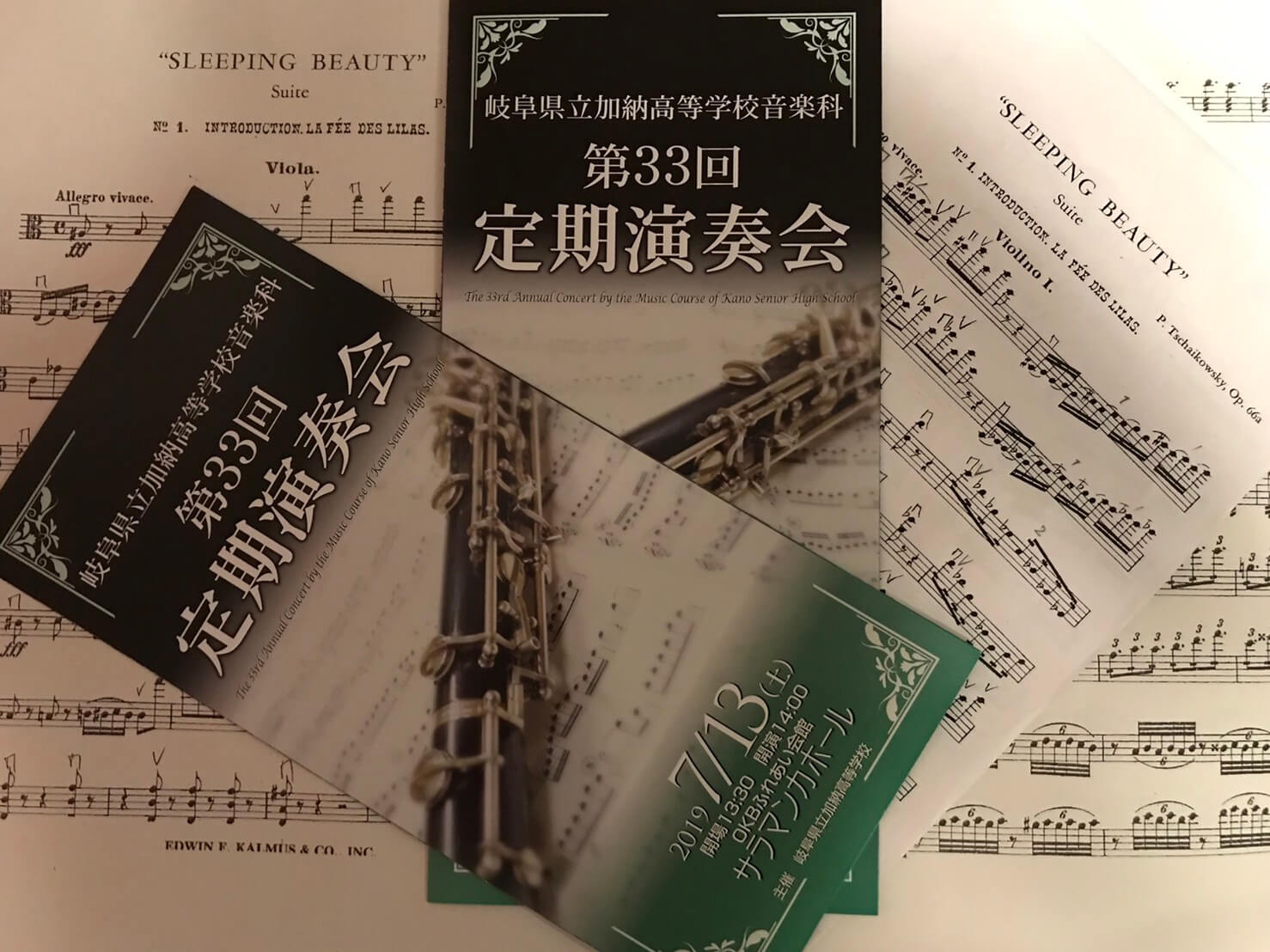

令和元年、7月13日土曜日。

高校音楽科の定期演奏会が岐阜サラマンカホールにて行われました。

定期演奏会は、ソリストとしてアンサンブルとしての選抜者が演奏を披露する場です。

他にも合唱、オーケストラ演奏もありますが、

今年は、私の生徒が、

【イザイ作曲、無伴奏ソナタ4番】を弾かせていただきました。

4番はイザイがクライスラーに献呈。

1楽章の終盤は単旋律のモチーフが、だんだんと二声、三声と厚みを増していき、技術的にも高度です。

ヴァイオリンは単純な単旋律を人様に聴いていただくだけでも、長年の緻密な練習の積み重ねが必要で、年月かけて練習していても、なかなか弾けるものではありません。

広いホール、満席のお客様、かなりの緊張感のなか、この難曲をよく弾いたと思います。

私としては万雷の拍手を贈りたいです。

【Brava!!!】

リハーサル

高校では、ピアノ科の生徒が副科として弦楽器を勉強します。

(ピアノ科以外の生徒の副科はピアノ)

私はオーケストラの弦楽器担当の授業にも携わっており、今年の曲目は、

チャイコフスキー作曲

【眠れる森の美女】から、「序曲とワルツ。」

ディズニー映画でも取り入れられておりますので耳馴染みだと思います。

ピアノ科の生徒は、わずか1.2年、弦楽器に触れただけで、チャイコフスキーの代表的なバレエ曲、

楽譜の音符の羅列が真っ黒な(笑)この曲を弾かなくてはいけません。

至難の業です。

しかし、彼等なりに工夫して、一生懸命練習し、

当日はお客様から

『良かったよ。弦が綺麗だった。管楽器も迫力あった!』

とのお声をいただき、私自身、心の底から嬉しい気持ちでいっぱいです。

コンミスを務めた3年生ヴァイオリン専科の私の生徒にとっても良い経験でした。

このように、用意されている舞台ひとつひとつに向け、10代の若者が、そこを目標に、また次の目標に、日頃から精進する。

今回、選抜されなかった生徒も、舞台に立てた生徒と同じように努力していることでしょう。

ここのところ、この国がどこへ向かっているのか…

もはや、各々が考えるモラルの境がどこなのか…

様々なニュースを耳にする昨今、

ひとつの目標に向かい、出来ようが出来まいが、努力する若者達、努力ができる若者達は本当にカッコイイ。

彼等に

【Bravi !!!】

「父の日」に母を連れ、愛知県「長久手市文化の家、森のホール」でバロック弦楽合奏の演奏を聴かせていただきました。

出演の皆様、大変なお仕事のなか練習して舞台に立つ。

素晴らしいことです。

長久手は、?十年前、大学4年間を過ごした思い出深い街です。

当時の面影はどこへ???

と思うほど、街の様子は変わり、愛知県の中でも「お洒落な街」として、素敵に変貌した良い例です。

「森のホール」は、木のぬくもりがあり、温かでシック。

ステージが見やすく音響も良く、弦楽器にしっくり合う空間だと感じました。

そして、母と、母校「愛知県立芸術大学」にも足を伸ばしてみました。

母がこの地を訪れるのは、私の卒業式以来です。たぶん、これが最後でしょう……。

晴れ女の私は、今日もしっかりお役目を果たして…晴れてます!

『この管理棟の前で合格発表の張り出しがあったのよ』

と、記憶を辿ると、普段、写真嫌いの母が、自らをこの場所で撮ってほしい…と。

今は、PCの前で合否を知らされる時代ですが、

当時は、受験番号張り出しまでのやけに長いドキドキ感のなか、

同じ高校から受験した友人と、祈るようにその時を待っていたものでした。

合格がわかると、母や友人と飛び上がるくらい喜び、写真左の公衆電話から、自宅で待つ父へ連絡。

公衆電話の前に、列ができていたのを覚えています。

懐かしいアナログのゆっくりした時代。

両親は、芸祭になると電車を乗り継ぎ訪れ、風光明媚で、丘の上に存在するこの広い空間のキャンパスを、特に父はとても気に入っていました。

他人に言うといつもビックリされるのですが…

当時の寮費は1ヶ月、2500円(母は大喜び)。

なので、親孝行のためにも4年間寮は出ず、たくさんの友人達と過ごしたのが何よりの思い出です。

授業終わり、ここから眺める夕陽が大好きでした

毎年、教えにいっている高校の音楽科から数名、愛知県芸に入学します。

現在の私は、あの頃の両親より年齢を重ねました。

合格された親御さんの喜びは、ひとしおでしょう。

お洒落で住みたい街ランキングに入り、テレビでは「ナガクテーゼ」なんて言われているらしいですが、

私にはあの頃の、

素朴な緑しかない、

1時間に1本のバスしか走っていない、

みんなでスクーターで買い出しに行った長久手も、

素敵な記憶として残っています。

母と2人の車内でしたが、いつも助手席に座っていた晩年の父を感じながら、

帰路の名古屋インターに吸い込まれていきました。

11歳のとき、2歳上の幼馴染に連れられ初めて宝塚歌劇を観劇しました。

当時、3階まである大劇場の3階席から、煌びやかな世界に圧倒され、たぶん、口を開けて一心に観ていたと思います。

11歳とはいえ、その時の演目は強烈に覚えており、パリ19世紀末の女優、『サラ ベルナール』を題材にしたお話で、舞台背景には『ミュシャ』の絵が描かれていたと記憶しています。

もちろん、私も幼馴染も、今でもフルでテーマ曲は歌えます。

生オーケストラで演奏される歌劇に、さすがに舞台で演じる人間にはなれない…と幼いながら自覚していましたので(笑)

「このオーケストラで弾きたい!」と即座に頭を駆け巡ったのを覚えています。

しかし、幼い頃の夢は変わり様も早く、すぐに興味はなくなり…

それから、時を経て、

巡り巡って、

数年前、久しぶりに歌劇を観たとき、幼い頃の夢が、一瞬で思い出されました。

思い出すのが遅すぎた…と一抹の悔いも感じつつ。

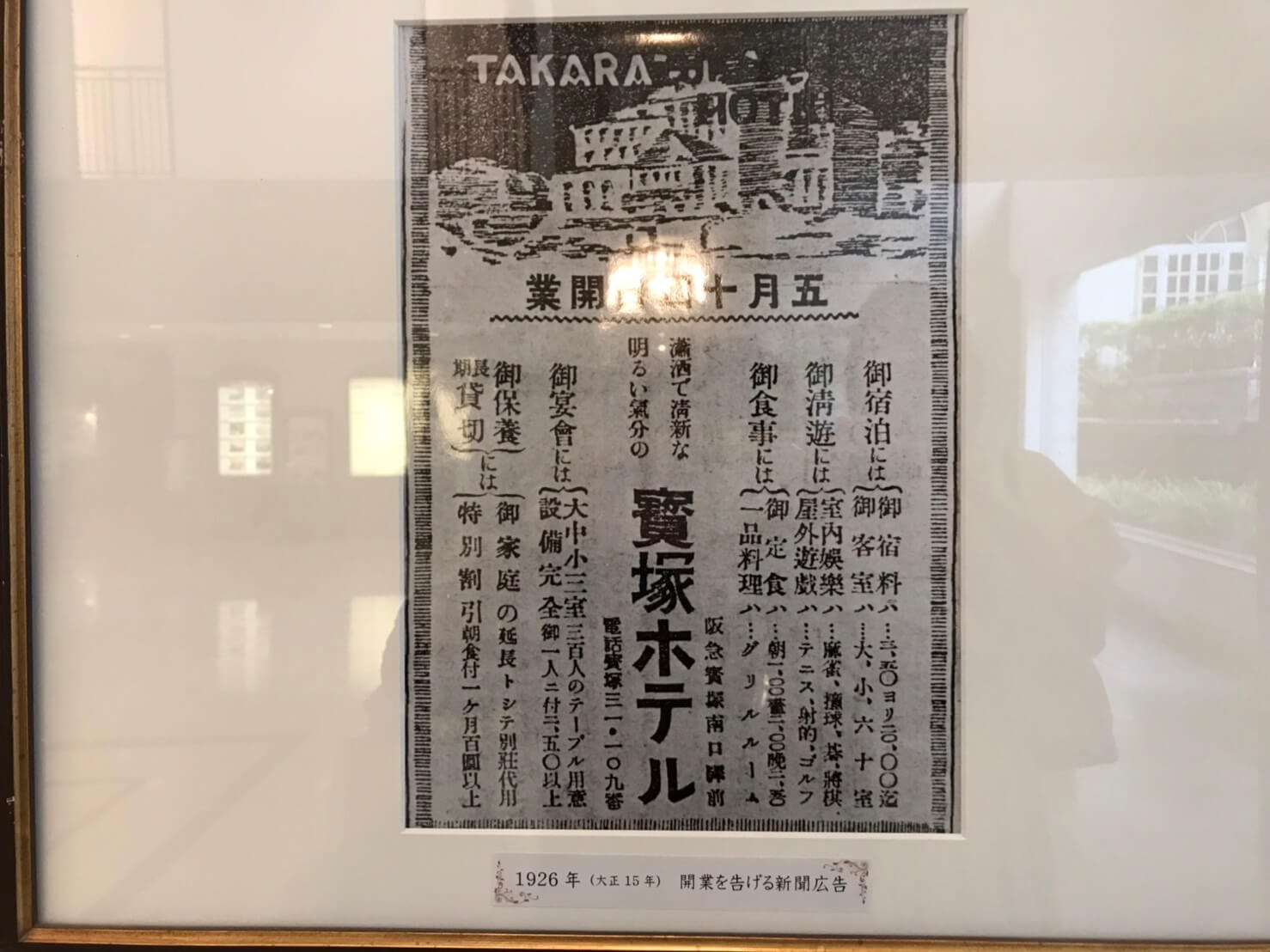

東北に住む幼馴染が、93年の歴史があり、今、その幕を閉じようとしている『宝塚ホテル』に、

「一度でいいから泊まりたい!」

とのことで、2019.5/14、観劇と共に宿泊。

昨年から計画していた5月14日。

偶然にも、

この日が、93年前『ホテル開業日』と先月知り、少人数限定のフェアウェルイベントにも参加。

元タカラジェンヌと共に普段入れない場所の散策やご一緒にランチ。

歌のお上手なジェンヌさんでしたので、最後にはお歌のプレゼントもあり、、、。

他にも、様々な偶然が重なり、サプライズだらけの夢のような一日でした。

11歳と13歳だった私達は、同じ舞台を観劇し感動を覚え、

お互い空白の時代を経て、再び同じ舞台を同じ場所で観劇。

年齢は重ねたけれども、

震災で大劇場は新しくなったとはいえ、変わらず105年続く歌劇。

そして、93年間人々を受け入れてきた宝塚ホテル。

何故か、私が予約するといつも同じ角部屋の少し広いお部屋(笑)。

窓からは、大劇場のお稽古場の灯りが見え、夜遅くまで練習しているのであろうと時折眺めつつ、辛いときには「自分も頑張らなきゃ!」と、励まされ勇気をもらっていました。

フェアウェルイベントが続くホテルに「お疲れ様でした」と労いの気持ちと、

幼馴染と共に同じ感動を与えてくれた感謝。

そして、

子供の頃の夢、現在も違う夢を与えてくれる存在に《Applause❣️》

幼い頃の、ある一時期に抱いた夢は叶いませんでしたが、

年齢と共に変わるとしても、夢はたくさん持つべき。《Reves》

その夢のひとつひとつに、人との関わりがありそれぞれのエピソードが添えられ、引出しの数が増えていく。

青い空に恵まれ、子供の頃と変わらず流れている武庫川の水音と澄んだ空気。

オレンジ屋根のすみれ色の街に今も昔も心を残しながら、ホームであずき色の電車を待つ現在の私達でした。

日本が北へと順々に桜色に染まる。

今年はゆっくりゆっくり。

美しい…

菩提寺の桜

ここ数年想うのは…

まだ、そんなことを考える歳でもないのに、

「あと、人生で何度、折々の桜に触れることができるのだろう…」と。

それほど、桜色に染まるこの時季が、僅かな貴重なひととき。

私の好きな桜の歌人、西行が詠んだ、

『わび人の涙に似たる桜かな

風身にしめばまづこぼれつつ』

ただただ、この繊細な描写の歌が、詠み人の感性が好き。

生命力が強く、長い間じっと耐え、見事に咲き、見事に散る。

強くて美しくて儚くて、そして潔い。

古来日本人は、この潔さに心を奪われ、その潔さを誇りに感じていたのでは…

人間には誰しも各々が持つ「執着」がある。

人間だから当たり前。

自分の物差しの執着から、少し離れたとき、心が楽になり、本当の意味での強くて潔い人格になるのでは。

両手に握りしめている、大して大切ではない執着を、潔く捨ててしまえば、新しく大切なものが掴めるはず。

🇫🇷パリ在住の友人から届いた、病院の中庭に咲く桜。

パリのSAKURA

この病院は400年前の建物らしく、「可愛いわよ💖」と友人から。

毎年、多くの病む人々の心を癒していることでしょう。

国が変わっても、思わず足を止め、時間を忘れて見上げしまう、SAKURAの魅力🌸

桜は美しい。

強くて儚いから美しい。

潔いから美しい。

桜の咲き様、散り様に、ふと人間の有り様を考えるようになった今日この頃。

できれば私も

『願はくは花の下にて春死なん、そのきさらぎの望月のころ』

日本人に生まれて良かった。

🌸2019.2月下旬。

皇居前の東京會舘を訪れる機会がありました。

今年1月にリニューアルされましたが、2020年には100周年を迎え、

随所に品の良い趣きと歴史が感じられます。

館内のふかふかの絨毯に、靴のヒールが埋まり上手く歩けない状態に(笑)

また年月をかけ、多くの人々の人生の重みと、時代という重みが絨毯にもかかってくるのだろうと。

ここ数年、様々なところで『100周年』というワードを耳にします。

我が母校も2015年に100周年を迎えました。

2015年、100周年記念オーケストラ。ラフマニノフ作曲ピアノコンチェルト♪同期と共に

100年前の日本が、倒幕の名残りの古い流れから抜き出て、教育、産業、交通、娯楽あらゆる面で変化し始めた時代。【大正デモクラシー】

100年間の進化のスピードは目まぐるしいほどです。

平成の御代は、戦争はなかったものの、多くの災害、精神的な疲弊に心痛めた時代。

日本人の、謙虚を美徳とし、礼節を重んじる、天皇陛下のお言葉にもあるよう、過去から長い年月つくり上げられてきた『民度』。

🎵西洋音楽もこの僅か100年の間に、多くの日本人の演奏家が世界で活躍するようになりました。

教会から始まった西洋音楽。

欧州人のDNAに既に組み込まれている何気ないメロディーに対する感覚も、日本人は背景を理解し、解釈して演奏しなければ、西洋では認められません。

西洋に追いつこうと懸命になってきた先人達には敬服すると共に感謝し、

世界が近くなった昨今、

これからの100年は、グローバル的な良き考えは更に吸収しながら、最近少し懸念せざるを得ない日本の誇るべき民度を落とさず、伝承することが大切なのでは…と。

縁あって私に関わってくださる次世代へ向け、自分自身の使命だと考えさせられて、、、。

とは言え、そういう私自身はどうなのか…?。

🌼日比谷通りを境に、夜の帳がおりている「在位30年式典」が連日続く皇居を右に、

長年、女性としてのお手本をお示し下さった素晴らしいお姿に憧れを抱きつつ、

私自身、ヒールには合わない街路を慎重に歩く自分に歯痒さを感じながらも、お手本の継承を想い、宿へと、一歩一歩踏み出しておりました。

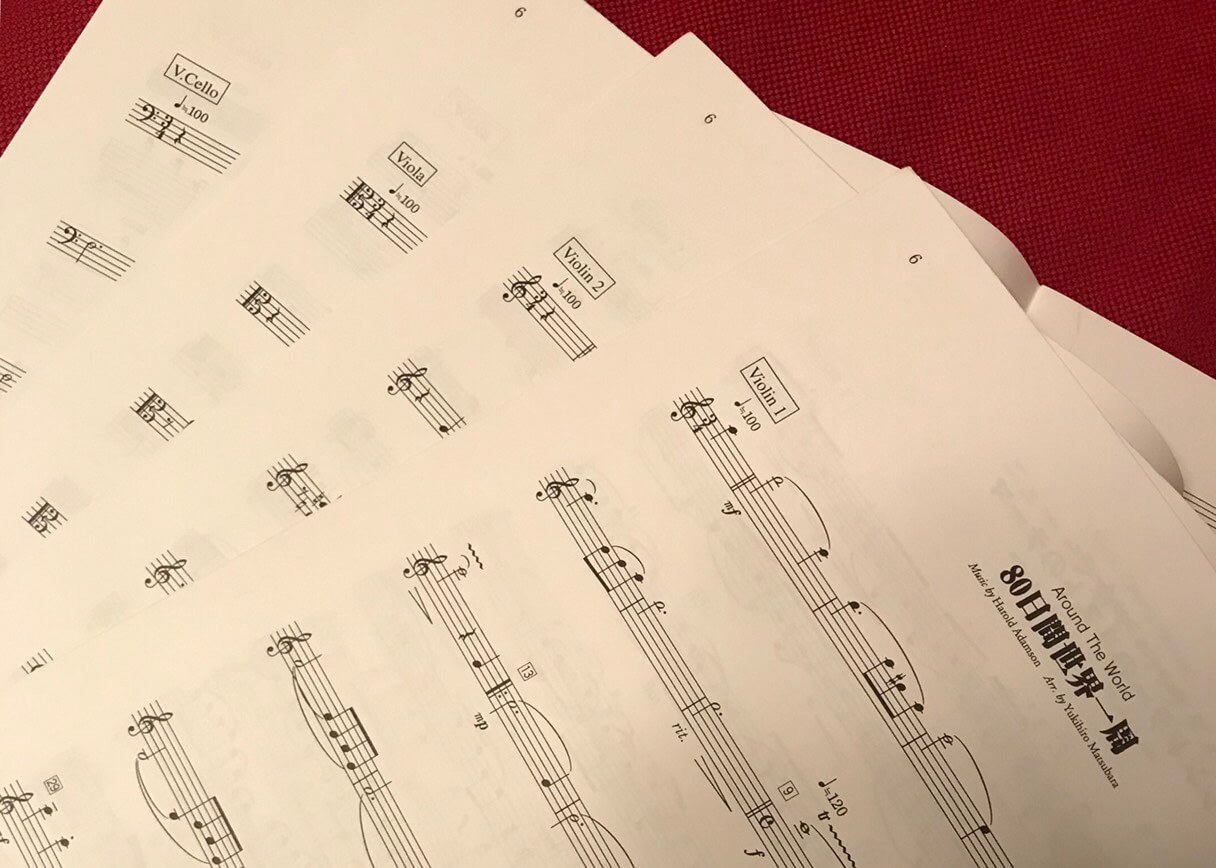

『兼高かおるさんが亡くなられたニュースを耳にして』

子供の頃の日曜朝は、「兼高かおる世界の旅」と「海外ドラマ」で始まる休日でした。

1ドル=360円の時代。

世界を飛び回りリポートする『兼高かおるさん』が、子供ながらに、知的で美しく、エキゾティックで素敵な笑顔。

断然、私の憧れの女性でした。

私の記憶では、

確か、今は無きパンナムの飛行機が、「80日間世界一周」の曲にのせ滑走路を飛び立つオープニングで始まり、落ち着いた語り口の芥川隆行さんとの掛け合いもまた素敵で、毎回ワクワクしながら観ていた記憶があります。

今や、近い海外になりましたが、当時は夢のまた夢。

ブラウン管の中で、毎週、家族が世界一周をさせていただいてた懐かしい思い出です。

「80日間世界一周」の曲が大好きで、大人になり元々の映画も観ました。

英国紳士の間で、気球、鉄道に乗り、80日間で世界一周ができるのか?…という賭けをするお話ですが、ラストのどんでん返し。

当時のスター俳優が総出で作られた大娯楽映画。

でも、

やはり私のなかでは、「兼高かおるの世界の旅」のテーマ曲として「80日間世界一周」は心に留まり、

カルテットのお仕事でも、何度となく楽しく弾かせていただく度に、兼高さんのお顔がよぎりました。

当時、兼高さんに憧れていた私のような子供達が多いのでは…。

どんなジャンルであれ、

子供の頃に心に残る曲は、映像と共に色褪せません。

『兼高かおるさん、素敵な旅を、夢を、ありがとうございました』

♣️わたくし事ですが、2015年に父を亡くしてから、母の世話をしながらの生活です。

父とは相性良かったのですが、何かにつけて母には反発していた私。

♣️東京文化服装学院を出た母に、子供の頃から、ほぼ全て、ドレスに至るまで洋服を作ってもらっていました。

デザイン画は私が書いて。

♣️戦争体験世代の母は、子供の頃、近所のピアノのある家庭がことさら羨ましく、その夢を子供に託し、私は気がついたらバイオリン、ピアノを習っていましたが、10歳のとき、父が生死をさまよう長い入院生活になり、その時でも、母の「手に職」のおかげで、習い続けることができました。

♣️大人になり、毎日、洋裁をする母が出す【糸くず】が家中に落ちているのを、不快に思っていました。

何十年か経ち、愚痴りながら糸くずを掃除する自分に、ふと、

《この糸くずがあるから、自分はここまで育てられたのだ》

と気づき、モノの見方を変えれば、心は変わるものだ…と感じた瞬間でした。

♣️少し痴呆になってきた母ですが、

《親は子供が少しでも上手に弾けるようになったときは、本当に嬉しいものだよ。よくここまで弾けるようになったと喜ぶよ》

と、発表会を催すたびに、言います。

その、積み重ねて得る『喜び』に、少しでも携わることができれば、両親への恩返しになるのでは…と。

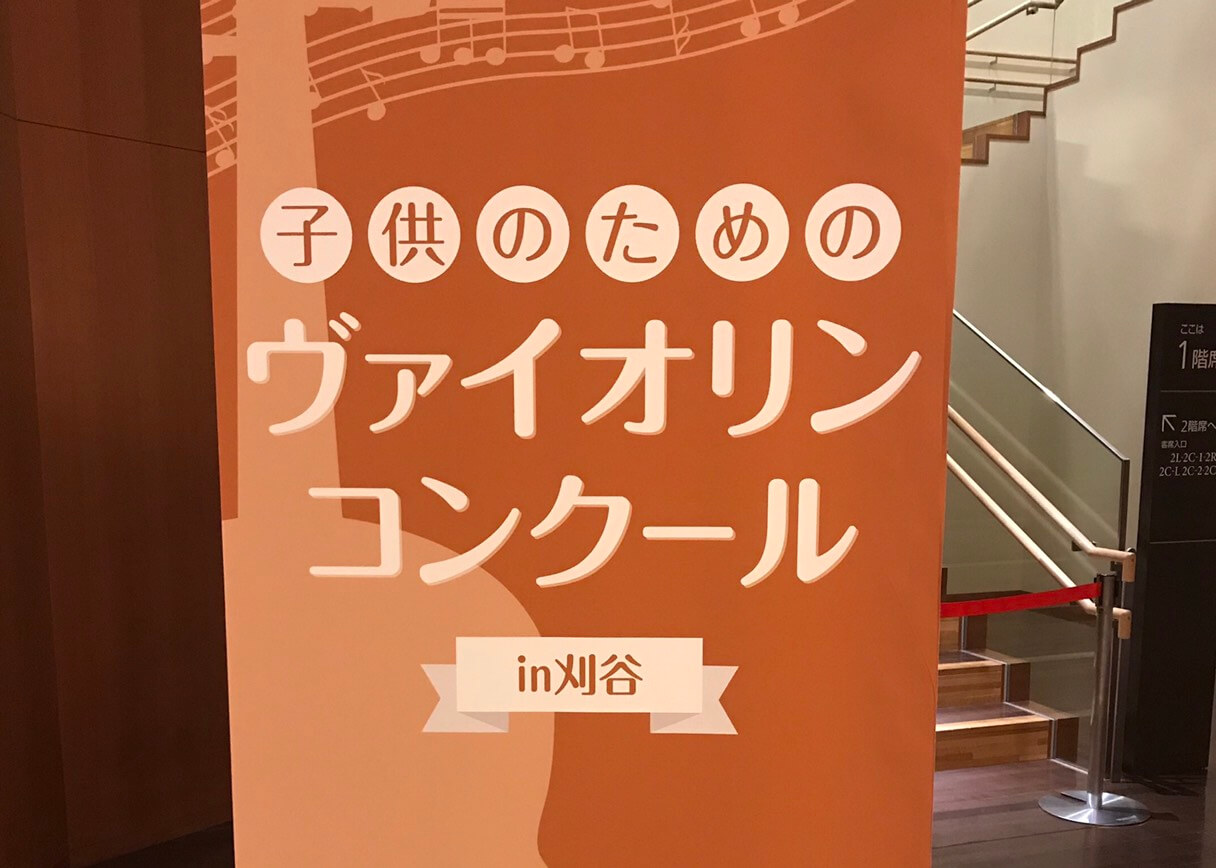

♣️毎年暮れに、40年続くバイオリンコンクールが愛知県刈谷市であります。

今年は12/23.24。

バイオリンは、課題曲をしっかり弾けるようにする、人に聴かせるようにするだけでも大変な楽器です。

今年も、小学生の生徒が、私の厳しい指導に耐え(笑)頑張ってくれました👏。

舞台では堂々と丁寧に弾いてくれて、賞もいただき安堵しております。

何より、このコンクールを目標にして頑張った過程が『宝』であると…。

親でなくとも、成長を嬉しく感じます😊

♣️最近、母の歩きもおぼつかなくなり、楽しい学生時代の思い出がある「大好きな東京」はこれで最後と、「行き納め東京、見納め東京」旅を計画しました。

破天荒で風変わりな母ですが、昭和一桁生まれにしては、ちょっとモダンな趣味。

数年前、日比谷シャンテ内の、此処にしかない素敵なブティックをみつけ、お洋服を母に見せたら、母のお気に入りブティックNo.1になりました。

私も大好きなお洋服たち💗

血は争えません(笑)

東京に行く度にお世話になります。

【日比谷シャンテ内 「KEIKO SUZUKI」スタッフ様と】

最後の東京旅は、日比谷の老舗ホテルを拠点に休憩しながら手を離さず歩いていました。

数年前から「北欧に行きたい!」と言っていましたが、さすがにそれは無理なので、日比谷公園のクリスマスマーケットで我慢してもらっています(笑)

我が強く大変な母ですが、私の個性の原点が、ここにあるのだと思うと、年老いた母を面白く可愛らしく見えるときがあります。

♥️日々、介護は大変ですが、神様がいるとしたら、反発してきた母への感謝を痛感する時間を、生きている間にいただけた…。

これが、私の『宝』で、それに気づいた私は幸せ者だと感じます。

今はピンときませんが、2018年東京旅は一生の思い出になることでしょう。

淋しいことに【糸くず】はもう出ません。。。

2018.12.8(土曜日)

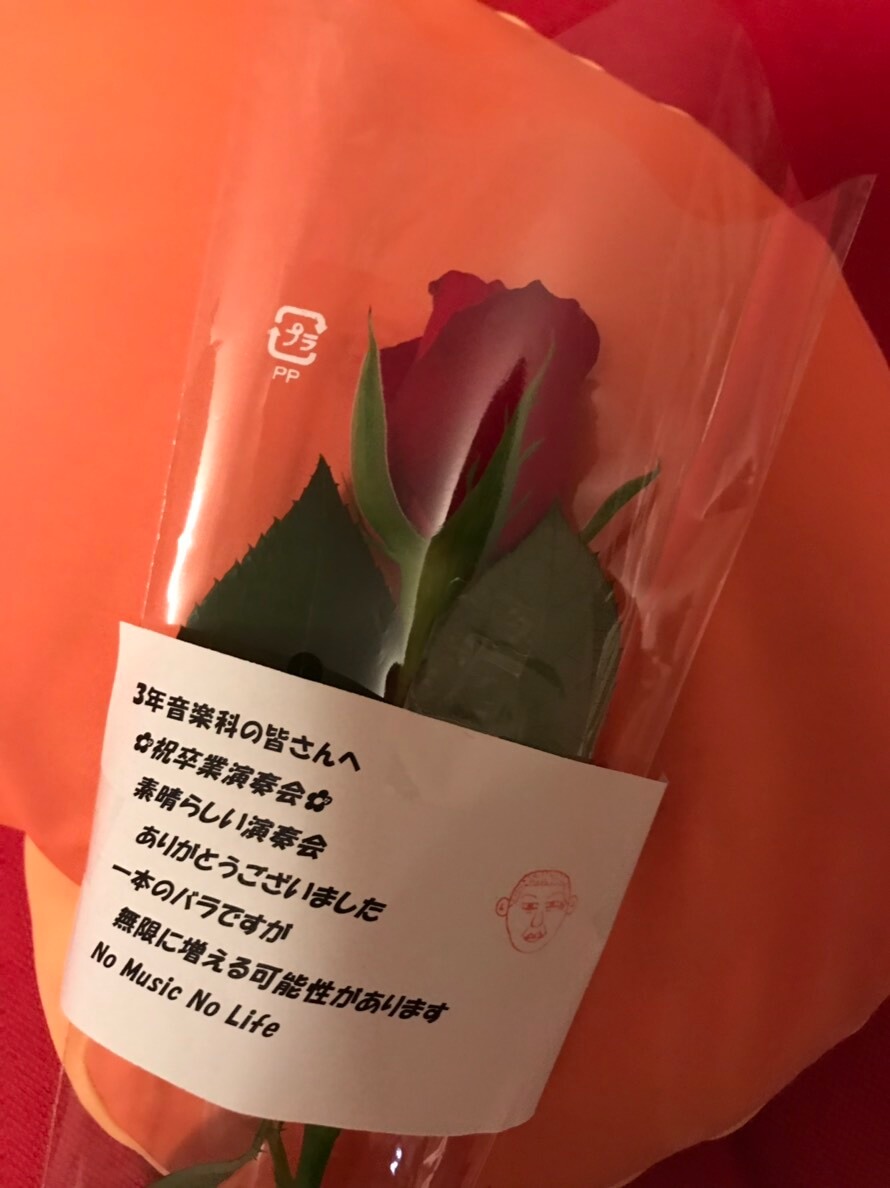

高校音楽科の卒業演奏会がサラマンカホールで行われました。

各々、3年間の集大成を披露する場です。

受験前の音楽科最後の最大行事。

3年生が、緊張感、高揚感、達成感、汗と涙と笑顔でグチャグチャになる一日です。

私の生徒も、かなり厳しく指導した3年間でしたが、よくぞここまで弾いた!と褒めたいくらいです。

毎年、音楽大好きな普通科の先生から労いのお言葉をいただき、有り難く思っております。

今年は、素敵なお心遣いを講師の私達ひとりひとりにもいただきました🌹

【一本のバラですが、無限に増える可能性があります】

若者は、これから自分で切り開いていく未来に向かい、一本一本、地道に増やし、そして多くの薔薇を心に抱えていって欲しいものです。

🌱私達のやるべきことは、若い芽やつぼみに、栄養や水、陽の光を与え、花を咲かせていくこと。

時には、強くなってもらうために、大雨を降らしたり風を強くしたり、様子を見ながら試練も与えます。

そして、どんな花が咲くのか、それぞれの個性が開花するのを楽しみに育てています。

10年.20年経って、育てた花達が、また新しい命を育み、開花させてくれれば、こんな嬉しいことはありません。

『百花繚乱』という言葉が大好きです。

色とりどりの個性的な花が咲き乱れ、鮮やかで美しく芳しいなかに、私達を楽しませてくれる。

百花の一花一花が、見事に咲き開いた瞬間の一日でした。

『No Pain No Gain』

『No Rain No Rainbow』

……そして

【No Music No Life】

🎼久々に大学の恩師の演奏会に行ってきました。

なんて繊細な音色のアンサンブルなんでしょう。

1st4人、2nd3人、Va3人、Vc2人、Cb1人。

ダイナミックの振り幅が大きく、PPは、空気の間を抜けていくような、柔らかくもあり、透明感もあり、時にはピーンとしたハリもあり、ffは、この人数とは思えないくらいの迫力🎶

久しぶりに、綿密に作り上げられた音楽に、息をのみながら雑念を忘れ聴き入り、正直、PPPのパッセージでは、あまりの美しさと凝縮感に涙が出そうになりました。

「これが音楽よ!」と、巷に呼びかけたいくらい🎵

帰りの車窓。

夕陽をうけた東の空が茜色に染まる様にしばし見惚れて、心の浄化を感じた瞬間でした。

🎹高校音楽科の全体同窓会に参加してきました。

1期生の先輩方から今年卒業した生徒まで。

先輩方の生き生きとされたご様子。

やはり、音楽が人生の基盤にあり、人間としての輝き、明るさ、品格を感じ、先輩方のように生きていかなくては…と、この年齢で考えさせられるものがありました。

🌹宝塚歌劇「ファントム」を観劇しました。

「オペラ座の怪人」の別バージョン。

久々に歌の上手いトップコンビ。

凄く感動し、何度も涙が頬をつたい、「宝塚?!」と思うほど、完成度か高く最新映像も駆使して夢の3時間。

エリザベートの立見もすごかったけど、ファントムも負けてません。

演者の表情がわかるお席だったので、釘づけです。

ファントムが「僕は醜いけど、音楽に出会えて良かった…」と。。。

📺この週、NHKのファミリーヒストリーで有名ダンサーのルーツについて放送されていました。

「自分のことより、まず皆のために」というご先祖様ばかり。

頭が下がります。

♥️どんなジャンルであれ、絶え間ない努力のもと、人を感動させ、助けることができる人々は素晴らしい。

私は、これからの人生、どれだけ、周りの方々に還元していけるのか…。

明日からは、東京で、同窓生。 そして、よくお世話下さる方々にお会いします。

また、違った考え、違った刺激を受け、考え方が凝り固まるのではなく、いつまでも柔軟に成長したいと思っております。

生き様が顔相に品格に現れる。

立派な能書きを垂れるのは誰にでもできる…今の私はそう。

実践しなければ机上の空論になりかねない。

災害が多い昨今、天候にも恵まれ大きな事故もなく行動でき、いろいろな刺激をいただける…。

まず、そこから感謝して、次に、微々たる私の器で周りの人々のために何ができるのか…???

人生の諸先輩からの助言をたくさんいただき、素直に受け止め、もっともっと精進を重ねなければ、と。

いろいろ考えさせられる平成最後の秋でした🍁