昨年、

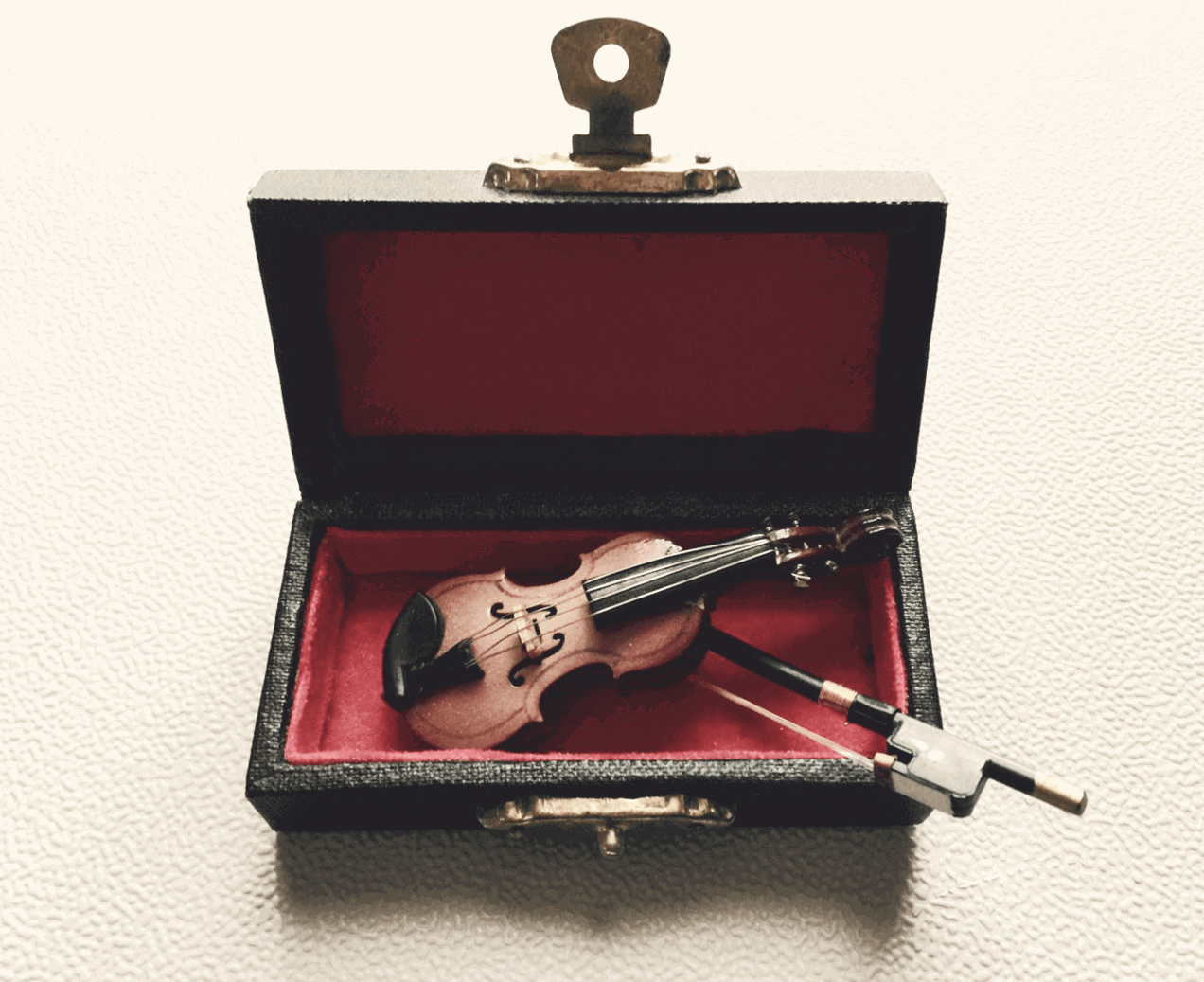

ドラえもんの映画の子供オーケストラ団員を募集しているので、

生徒さん(兄妹)とお友達4人でカルテットを組んで応募しました!と、

報告があり、

「合格するといいねぇ」

「ジャイアンの服でも着てアピールしたら」

なんて、話していたら、

あれよあれよとオーディションを通過していき、

ついに、

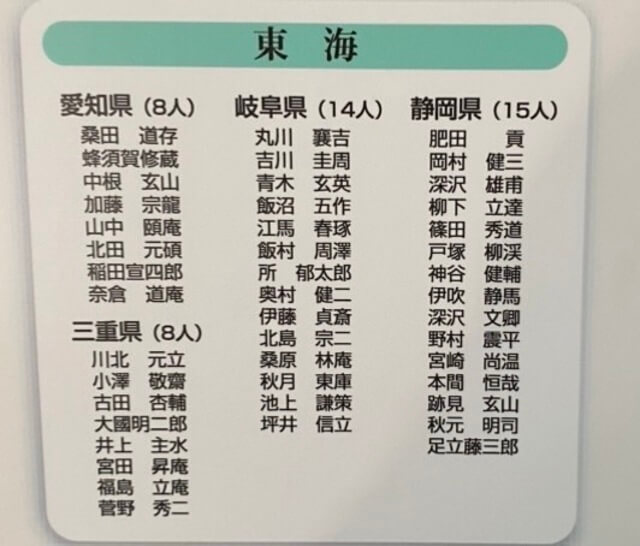

『ドラドラ♪シンフォニー楽団』30組のメンバーに選ばれました!と、

嬉しい報告がきました。

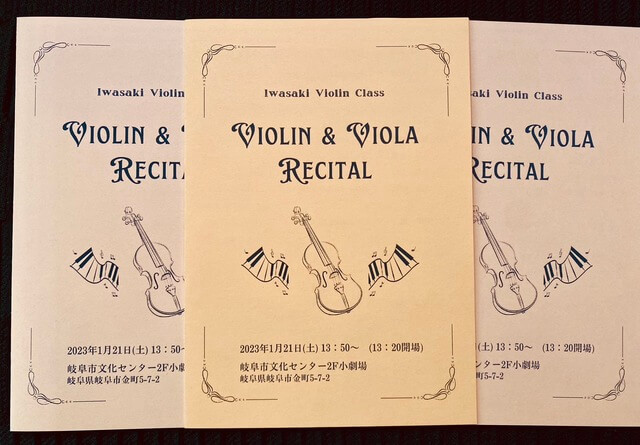

何度かテレビ朝日での練習があり、

葉加瀬太郎さん、芳根京子さんも参加して、

いよいよ、

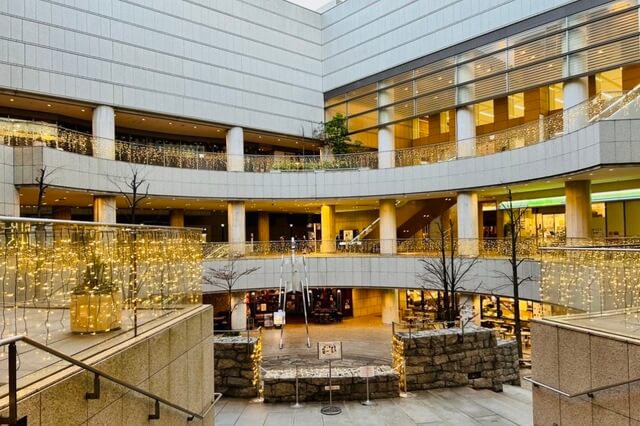

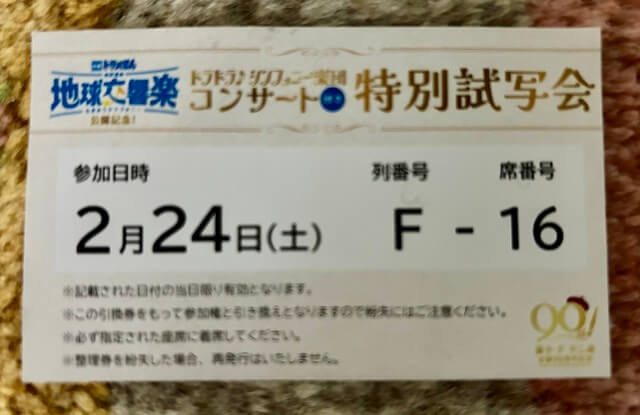

2024.2月24日

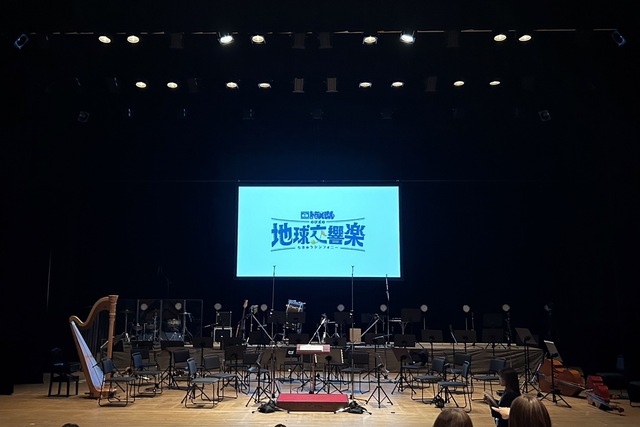

東京大手町の日経ホールにて、

沢田完氏指揮「夢をかなえて」

葉加瀬太郎氏作曲指揮「君のポケット」のコンサートと、

ひと足早く、

「ドラえもん、のび太の地球交響曲」の試写会がありました。

有り難くも、

私もお席をご用意いただき、

子供達のアンサンブル練習の成果に感動し、

葉加瀬太郎さん、芳根京子さん、芸人のかが屋さん、テレ朝アナウンサー坪井さん(久米宏さんの頃のニュースステーションでバイオリンを披露していたのを記憶しています)

もちろん、

モーツァルトヘアーのドラちゃん登場で、会場は盛り上がり、

客席の手拍子も熱かったです。

三味線等、いろいろな楽器のアンサンブルで、

小学生のこの時期に、同世代で違う楽器に触れ合うことができ、

合奏ができること。

しかも、曲はノリノリに楽しい🎶

ドラちゃんや葉加瀬さん、芳根さん、かが屋さんにもお会いでき、

映画のエンドロールにも名前が載り、

羨ましい限りです。

前日練習、

当日練習も時間が長く、

小学年には辛いかもしれませんが、

楽しいイベントで、

「我慢」「忍耐」「静かにお話を聞く」「同じ目標に向けみんなでひとつになる努力をする」

それだけでも、大きな成長のきっかけになる経験をしたと思います。

葉加瀬太郎さんの作曲した曲は

Fdur(へ長調)

これは、ドラちゃんのドとラ、藤子F不二雄先生のF(ファ)。

ファラドで構成されるへ長調の曲の

「きみのポケット」。

ちゃんと意味がありました。

ここ4ヶ月あまり、

私もドラえもんの曲が大好きになり

音楽は瞬間芸術ですから、

終わってしまえば消えてしまいますが、

子供達の心、親さんの心にも一生残る素敵な瞬間だったと思います。

もちろん私にも。

親さんの

「音楽を続けてきて、こんな素晴らしい機会と仲間をいただけたことが嬉しいです」と。

この言葉が私も何より嬉しいです。

音楽は素晴らしいと子供達に教えてくれた

ドラえもんとみんな!

♪♪♪ありがとう♪♪♪